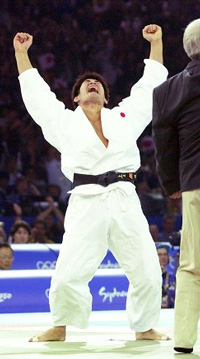

2008年5月4日(日)に視聴したNHKスペシャル『JUDOを学べ〜日本柔道金メダルへの苦闘〜』は非常に興味深かった。内容は実に単純明快。何故、井上康生は勝てなくなったのか? 北京オリンピックで“金”を獲る方法は何か? ということである。

フランスの柔道登録人口は日本の3倍の60万人。ドイツでは35万人。世界最大の競技圏を形成するヨーロッパには、従来の柔道とは技やルールの解釈が異なり、“ジャケット レスリング”とすら呼ばれる“JUDO”が存在する。

レスリングや民族格闘技の技術をベースに、腕の付け根や背中をつかんで柔道独特の間合いを封殺する、ほとんど柔道着をつかまずタックルや反り投げを狙う、相手に組みついたまま自ら一回転して相手の背中を畳に叩きつけるといった戦術は、細かいポイントを積み重ね、僅差であっても勝ちにこだわる競技性を最優先したもので、もはや、我々の知っている柔道とは全く別のものである。

それは、あの小林まこと氏の不朽の名作『1・2の三四郎』で、主人公の東三四郎とその仲間たちが高校時代に参加した最初で最後の柔道大会で、従来のセオリーを全く無視し、力任せに関節技をはずし、ラグビータックル、プロレスの大技(ブレインバスターやネックブリーカードロップ)やアマレスを多用して、並みいる強豪を次々と撃破したシーンを想起させる。

番組は、棟田康幸(27)(警視庁)、石井慧(さとし)(21)(国士大)、井上康生(29)(綜合警備保障)ら日本柔道を代表する選手たちが、今年2月にヨーロッパの柔道大会に参戦し、日本の伝統的な柔道ではない“JUDO”に苦戦する様子を伝えている。このサーキットは、世界基準“JUDO”を体で覚えない限り、北京オリンピックでの“金”はないという斉藤仁監督以下首脳陣の判断から敢行されたものであり、後の北京オリンピック代表選考にも大きな影響を与えることになる。

前田日明がRINGS時代の'92年3月、自らの対戦相手として招聘したブザリアシビリ・ラマジが披露したグルジアの民族格闘技 チタオバが紹介されていた。試合は前田の完勝であったが、その豪快な投げ技は前田を翻弄、頭から2回もマットに叩きつけた。筆者はこの試合、尼崎体育館のリングサイドで観戦しており、とても懐かしかった。

現在の世界王者はフランスのテディー・リネール(19)で、身長203cm、体重130kg。2月10日、井上はこのリネールと北京オリンピックの前哨戦とも言える欧州最大級のフランス国際大会準決勝で対戦する。すでに代表が確実なリネールは無理をせず、“一本勝ちを求める姿勢は素晴らしいが、世界はそれだけでは勝てない。自分は効果一つでも絶対に勝つ”と語り、井上を僅差で下した。 VTRも紹介されたが、袖や襟を取りに行こうとする井上に対して、リネールは組むことを徹底的に嫌い、井上の組手を切りにかかる。要は組まないことがリネールの“JUDO”なのだ。筆者はこの戦略はこれで正解だと思うし、卑怯だとも思わない。そして井上は事実上、オリンピック代表選考から落選したのであった。 そもそも、組んだ状態から始まるという前提で稽古をして来た日本の柔道は甘いと言わざるを得ない。実戦が自分にとって有利な体勢から始まることはまずない。

総合格闘技におけるグラウンドテクニックの絶対的優位性は揺らぎようもないが、ほとんどの試合が立った状態から始められる以上、グラップラーはまず相手を倒す技術を磨く必要がある。ストライカーとグラップラーの試合のスリリングなせめぎ合いは、正にこのファーストコンタクトにある。

'01年8月19日にさいたまスーパーアリーナ『ANDY MEMORIAL 2001』で開戦したK-1と猪木軍の対抗戦のファーストマッチ“ミルコ・クロコップvs.藤田和之”は、不用意にタックルに出た藤田の額をミルコの狙い澄ました膝が撃ち抜き、39秒で終わった。このミルコの膝蹴りは時速40kmの自動車との正面衝突と同じ衝撃度と言われ、藤田の額の傷は骨膜にまで達していたという。 藤田に“倒してしまえばそれで終わり”という奢りがあったことは否めない。藤田の単調なタックルをミルコが見切るのは実に簡単で、グラウンドで仕留めることしか頭になかった藤田の完全な作戦ミスである。藤田の敗戦と“JUDO”に勝てない柔道は同じミスを犯している。

本来、グラップラーである柔道家が組手を切られるというのは恥ずべきことであり、相手を掴むこと自体が技になっていないという証左である。例えば、ヒクソン・グレーシーやアントニオ・ホドリゴ・ノゲイラのような掴んだ時点ですでに技に入っている一線級のグラップラーなら、持ち手を切られるということは考えにくい。欧州の帝王・地獄の墓掘人 ローラン・ボックは“腕が腰に回りさえすれば、いかなる体勢からでもスープレックスを出せる”と豪語したが、一線級の使い手と言うのはそういうものである。 リネールは井上について“子どものころから尊敬する柔道家。サムライの心を持っている”としながらも“内またにこだわりすぎている。大きな相手に対して、得意技が逆に弱点になっている”とコメントした。井上には一本勝ちを狙いに行くサムライの心はあったが、残念ながらその技術はスポーツとしての柔道のルールに守られたものでしかなかった。スポーツ化した柔道では“JUDO”には勝てない。

しかし、リネールの言う“効果一つでも絶対に勝つJUDO”は、武道としての柔道の前では、格闘技としてのプライドを放棄したものにしか映らないはずだ。それはまるで格下の選手が格上の選手にお伺いを立てるような無様で、木刀で真剣に立ち向かうような見ていられないものに違いない。真のグラップラーが操る実戦的柔道つまりストリートファイトで生き残るための格闘技であれば“JUDO”など児戯に等しい。筆者は北京オリンピックで、柔道が“JUDO”に勝つところを見たいのだ。本当の武道のプライドを見せて欲しいのである。

▲