「神秘」「不可思議」「不安」「憂愁」といった形容を枕詞に、いささか形骸化した感のある「形而上絵画」の呼称で知られるデ・キリコ――――まもなく終わろうとする20世紀の、教科書的西洋美術史の巻頭をピカソの《アビニョンの娘たち》などと並んで飾られることでわれわれの眼に親しいこの画家の、その代表作とみなされる1910年代の絵画の謎を解く真実の鍵は、それらの一連の絵画の出発点となる記念碑的作品《秋の午後の謎》(1909年)の創作の契機となった啓示的体験を語った画家自身の以下の言葉の中に、ほとんど言い尽くされているように私には思われる。

「ある澄んだ秋の午後、私はフィレンツェのサンタ・クローチェ広場の真ん中のベンチに腰掛けていた。…秋の日差しは暑くて容赦なく彫像と教会のファサードに照りつけていた。その時私は、これらすべての事物をいま初めて見ているのだという不思議な感じに襲われた。そしてこの私の絵の構図が心に浮かんできたのだ。この瞬間はまさに私にとって実に不思議な謎だった。」

遠大な歴史的時間がその瞬間止まったかのような錯覚をおぼえるイタリアの広場の午後の日差しの中で、ニーチェはついに発狂し、自我の中に「その人を見た」デ・キリコはその後の絵画的冒険の旅の啓示を受けた。かくして、始まりもなく終わりもなく画家自身も観る者も撹乱する永劫回帰のデ・ジャヴュの旅が、開始されることとなったのである。

|

《吟遊詩人》

1950年頃 油彩、キャンヴァス

62.4×49.5? 石橋財団ブリヂストン美術館所蔵 |

|

デ・キリコの絵画の魅力を、ごく一般

的に簡言すれば、「不可解でありながらどこかで見覚えのありそうな妖しい静寂の世界」といったところだろう。そしてその「見覚え」が、「夢の中」という言葉と結びついて、なにか観る者の心を納得させたりもする。ところで、その時指す「デ・キリコの絵画」とは、ほとんどが前述した《秋の午後の神秘》や《通

りの神秘と憂愁》、《イタリア広場》《モンパルナス駅》《吟遊詩人》《ヘクトルとアンドロマケ》《予言者》《不安を与えるミューズたち》等々の1910年代に最初に制作された作品群だろう。――「最初に」に書いたのは、それらの作品の多くが、その後1978年に没するまでの半世紀以上の生涯の中で繰り返し自らの手によって再制作されたからだが、たとえば我々日本人にはもっとも親しい作品のひとつと思われる《吟遊詩人》も、ブリヂストン美術館のそれは1950年頃に制作されたものだが、最初にそのオリジナルが作られたのは1917年である。(余談ながらブリヂストンのこの作品は本展図録に掲載されていながら、実際には少なくとも私が訪れた時には展示されていなかった。しかもそのことについての断りも一切見当たらなかったが、これは一体どうしたことだろう?)

こうした20代から30代にかけてのわずか10年程度の間につくられた、画家当人の個人史においてはほんの一時代に過ぎない作品群が、「美術史的」にはほとんどその作家の価値を決定付けてしまうことになるのは、やはりそれらの一連の作品がその後の現代美術に確かに多大な影響を与えるだけの新鮮な衝撃力を持った力作であったからに他ならないだろうが、同時に、画家自身がそれらの作品をあたかも自身のトレードマークのようにその後繰り返し複製化してきたことにもよるだろう。しかし、その自作の複製化の問題は後に述べるとして、ここでまず押えておきたいのは次のようなことである。

1910年代の一連の代表作の中で「形而上的」と呼ばれる不可解な静寂のドラマを演じたモチーフたち、すなわちマネキン、イタリア的広場、ギリシャ・ヘレニズム風の神殿や彫像、汽車、人影、正刻寸前の時計の針等々・・・、さらにそうしたモチーフの舞台設定としての複合的透視画法という構図も含めて、それらデ・キリコ独自の神秘的世界を形象化させた「不可思議」なるエレメントは、その後の多くの研究者たちによる作品分析、整理された画家の生涯、そして決して寡言ではない画家自身による自作に対する後年の証言、そうしたものがすでに堆積している20世紀もまもなく終わろうとする今日においては、必ずしももはや「不可思議」とは言いがたいものとなってしまったのではないだろうか。たとえば、この展覧会のために作られた図録一冊でさえ、丹念にそれに目を通

していけば、それら「不可解」と呼ばれるものの一つ一つがかなり説明可能なものに還元されてしまう経験を得ることができるだろう。要するに、かつて「不可解」と呼ばれ、今でも「不可解」という言葉を烙印し続けることで逆になにか美術史的な不可思議な安定を保つが如き存在たる(1910年代の)「形而上画家」デ・キリコは、もはや必ずしも「不可解ではない」ということだ。説明可能な「謎」、暴かれた「形而上学」・・・。しかしその後に残された作品それ自体は、果

たしてすべての生命を吸い取られて残骸として晒されるのか? 否、そんなことはない。たとえ不可思議と思われた謎が読み解かれた後にも、そこに現前する作品に篭められた深い静寂感の中の憂愁といった、実は一般

の鑑賞者をもっともよく魅了してやまないデ・キリコの絵に存在する抒情的魅力は絶えることがないのである。

|

《剣闘士と猛獣(穏やかな死)》

1927年 油彩、キャンヴァス

37.5×46.5? 個人蔵

|

|

《橋の上の騎士》 1948年頃 油彩

、合板

84.5×104? 個人蔵 |

|

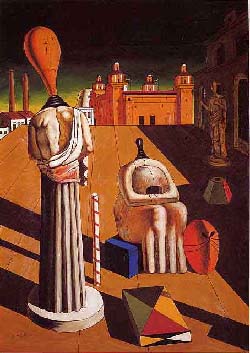

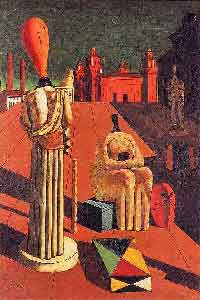

《不安を与えるミューズたち》 1960年頃

油彩、キャンヴァス 100×70.5? 個人蔵 |

|

それにしても、ここではまだ「謎」という言葉にこだわりたい。というのも、この拙文はあくまで私が観て来た展覧会の展評として位

置付けられねばならないからだ。そうであるなら、ここまで私が述べてきた1910年代の作品が、全97点の出品作中わずか2点しか含まれていない本展では、「その後のデ・キリコ」について語らざるを得ない。しかしその作業は、すでに上述した謎が謎でなくなりつつある今日、敢えて画家デ・キリコを我々が想う時、必ずしも無駄

なこととも思われない。というのも、その時避けがたく新たな「謎」が浮上するからである。それは言うまでもなく、なにゆえ彼が1920年代以降、あのような変貌の旅を繰り返していったのか、という「謎」である。今日ではすでに、デ・キリコを想う時、そのことの方が遥かにリアルな「謎」であるとさえ、言えるかもしれない。

1920年代以降のデ・キリコの絵の変容は、(少なくとも本展を観る限り)大きく分けると以下の三つの時代に括ることができるようだ。

(1)馬や剣闘士をモチーフとするパステル調の絵の時代[1920-30年代]

(2)ルネッサンス、バロック、ロマン派の古典模倣の時代[1940-50年代]

(3)いわゆる「新形而上絵画期」=自己模倣の時代[1960年代以降]

さて、まずはその第一の変容の時代について考えてみよう。なぜ、デ・キリコはあれほどブルトンらシュルレアリストたちに絶賛された10年代の作風を発展させることを止め、一方ではすでにその頃から10年代の代表作を自ら複製化し市場に流し、その一方で色調においてもモチーフにおいても今までとまったく異なる画風、すなわちあのような馬や剣闘士の絵を描くようになったのか?

しかしこのことは、前言と矛盾するようだが、資料に拠って前後の画家の経緯を眺めてゆくと、「謎」というほど不可解なこととも私には思われなくなる。おそらくその最大の理由は、絶賛され迎えられたはずのシュルレアリストたちとの関係の亀裂にあるだろう。そもそもシュルレアリストたちが驚喜したデ・キリコの不条理の世界は、シュルレアリストたちが志向したオートマティカルな超現実的世界ではない。上述したように解析してゆけば案外整然と紐解けるような画家の内部に遍在する個的記憶の形象化である。その意味では、むしろシュルレアリズムよりもシャガールの幻想世界に近いとも言える。しかも、デ・キリコには、シュルレアリストたちが次第に傾斜の度を強めていくような「政治性」とは無縁である。そうしたことから、デ・キリコとしては当初よりパリでシュルレアリトたちに取り囲まれることに居心地の悪さを感じていたのではないだろうか。いわばデ・キリコの絵の変容は、シュルレアリトをはじめとする時代の趨勢の自らの絵画への誤解に対する画家本来の反撥、反抗の精神から生まれたものであるように思うのだ。

けれども、ならばなぜ具体的にあのような作品世界を展開したのか。そこには、ちょうど同時期からその後終生彼にとって絵とともにもうひとつの大きな仕事として関わることとなる舞台美術、すなわち演劇との出会いが大きく関係しているのではないだろうか。20〜30年代のあれら剣闘士らの絵は、まるで室内劇のようではないか。また、必ず一対で描かれる海辺を主舞台とする馬の絵(おそらくあの海辺はアルゴ船の冒険譚の出立の地でもある出生地ヴォロス、そして2頭の馬の一方はジョルジョ自身、もう一方は画家の分身のように強い繋がりを保ち続けた弟のアンドレア=音楽家アルベルト・サヴィーニオであると思われるが)も、ドラマのスチールを思わせるような律動的な劇性を孕んでいる。しかも、それらは10年代の極端な遠近法によって描かれた遠望の風景画ではなく、主要モチーフに接近した、いわば劇場内部のステージにより接近した構図をとっている。これらの絵画世界は、私には10年代に描かれたギリシャ風の神殿の内部か、あるいは神殿の裏に秘められたヴォロスの海辺で展開しているドラマのように見えるのである。また、いささか卑近な解釈ととられるかもしれないが、彼がそれらの絵画を執拗に繰り返し量

産していった背景には、1929年のウォール街から始まる世界恐慌、それによるエコール・ド・パリのバブル的な美術ブームの終焉も決して無縁ではないように思われる。そしてそれは、10年代の自作の複製化にも当てはまることに違いない。なかでも馬の絵は、特に市場での需要が高かったことを画家自身も証言している。実際、そうした市場性の高い作品の自己増殖をためらいなく、否、むしろ進んで執拗なまでに展開することによって、経済不況に大打撃を受けた同時代の多くの画商や画家を尻目に、デ・キリコは、不況からのしたたかな復興を果

たしたアメリカへ渡り、自身もかの新天地で画家としての名声をしたたかに高めることとなるのでる。

ではそのような時期から再び大きく旋回して、ルネッサンス以降の主にバロック、ロマン主義の画家たち――ルーベンス、ドラクロワ、ベラスケス、レンブラント、ティッツアーノ・・・などの古典的名画の模倣の中に自己を埋没させる1940〜50年代とは、果

たしてなにゆえ訪れたのだろう。そこのところの画家の心情なるものは、正直なところ図りがたいのが本音だが、あえて邪推を続けるとすれば、少なくともそこには、アメリカから祖国イタリアへの帰国ということが大きな要因として挙げられると思われる。デ・キリコの帰国が1938年であったことは、その時期が第二次大戦前夜であったことを思えば、合点がいくだろう。アメリカはイタリアの敵対国である。そしてなにより彼は、ヘレニズムの系譜としての偉大なる文化的遺産を継承する祖国イタリアをこよなく愛する純粋なる潜在的国粋主義者でもあった。それにしても、彼がこの時期にイタリアに帰ったことは、その時代の他の多くのヨーロッパの現代美術家との比較において、その後の運命を決するに当たり決定的な問題を孕んでいるように思われる。なぜなら、彼が祖国に戻ったほぼ同じ時期に、モンドリアン、エルンスト、レジェなどヨーロッパの多くの作家たちは逆に戦禍を避けてアメリカへと渡ったのだから。そしてそうした動向を基点として、大戦後に続くアメリカを中心とする新たなる現代美術のうねりが待っているのである。かつて1910年代に現代美術の先駆的存在としてたたえられたデ・キリコは、いわばその渦中からすっかり身を引く格好で、その流れとはまったく相反する「古典への回帰」を実践してゆくのである。思えばそれは、ブルトンらから背を向けて自らが構築した劇場世界の中に入っていった20〜30年代と同様の、デ・キリコ独特の画家としてのいささか屈折した反逆精神によるものと言えるのかもしれない。

いずれにしても、この古典回帰の時代は、それに続く60年代以降の「新形而上絵画」の時代にとって、決して意義のないことではなかったと私には思えるのだ。それについて語るのが、実はこの我ながら意想外に長文化している論考の主眼なのだが、その前に、ここまで来たのだから、せっかくだから一応、なぜデ・キリコが古典回帰からさらに旋回して「新形而上絵画」の時代へと変貌を遂げたのかを考えてみたい。それを一言で言えば、こうだ。

――ルネッサンスからバロックまでの古典的名画をひたすら模倣し続けたデ・キリコにとって、ある時期にはもはや模倣すべき対象がすでに失われかけていたのではないか。あるいは盗むべき核心的部分を盗み終えたと直感したのかもしれない。そしてある日、いつものように美術館へ足を運び「古典的名画」の壁を見渡していった時、ふと今世紀に入った展示室の室内の中で、「現代絵画の古典」としての自らの作品に出会ったのではないか? ・・・こうまで言うと邪推もはなはだしいが、しかし、60年代の「新形而上絵画」の制作にひたすら彼が勤しみ始めた時代に、すでに10年代の彼自身の作品が20世紀美術の古典として客観的に美術史上に鎮座していたことは確かだろう。彼はその時思ったのではないか? もはや自分が模写

すべき古典は、自らの作品を措いて他にない、と。まさに自らの尻尾を噛む円環の蛇、「永劫回帰」の思想である。

以上の邪推が正鵠を得ているか否かはともかく、たとえば先に挙げたブリヂストン美術館の《吟遊詩人》(これはすでに触れたように50年頃の制作)のように「新形而上絵画」時代と呼ばれる以前から常に10年代の自作の複製化を試みてきたデ・キリコではあるが、60年代以降のように、ほとんどそれだけにとり憑かれたように見える「新形而上絵画」の時代の複製画とそれ以前のそれとでは、私には明らかに異なる相が発見できるように思われるのである。それがいわば、古典回帰の時代を経ることによって得た画家としての大きな収穫であり、それゆえにこそ、私は先に「盗むべき核心の部分を盗み終えた」などという表現を使ったのであるが。

その異なる相とは、極めて技法的な事柄である――――。

ここまで綴ってきてみると、10年代の代表作の中に見られる不可思議なエレメントがすでに不可思議とは呼びがたいものになっていると言い、むしろそれ以降の画家の変貌の方が不可思議であると言ったが、それさえもそれなりに乱暴な邪推を通

して解釈の「落ち着きどころ」を認めることができるようで、そうなると、ますますデ・キリコの身上である「不可思議さ」は希薄化せざるを得ないようなのだが、だがしかし、いかように邪推を重ねてみたところで、どうしても解くことのできない「不可思議」がただひとつ、今ここに残っている。それは、キリコの絵の中の「緑色の空」だ。

|

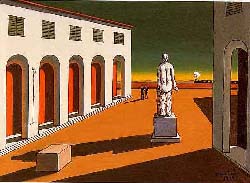

《柱廊の神秘》 1973年 油彩

・キャンヴァス

|50×70? なるせ美術座、なるせ村田画廊所蔵 |

|

なぜ彼は、空をあのような色に塗ったのか。だが、それも穏健な解釈は可能である。現実の空は、思えば実に多様な色相を表す。青、赤、黄、黒、白、黄金、銀色・・・だが、いまだかつて、緑色の空だけは少なくとも私は、現実のものとして眼にしたことがない。いうなれば、「緑色の空」とは、もっともこの世にありえない空の色なのだ。したがってそれは、絵画世界に幻想性と神秘感を付加するのにもっとも相応しい色だと言うことができる。しかし、そう言い終えたところで、私の前に現われたデ・キリコの緑色の空の神秘的な力は、決して衰えることはない。この緑色の空の力とはなんだろう。

私は今、本展に足を運んで、すでに例示した1960年頃制作の《不安を与えるミューズたち》やさらに1973年制作の《柱廊の神秘》などを目の前にした時の感動を思い出しながらこれを書いているのである。

これらの「新形而上絵画」と呼ばれる時代の作品のように、吸い込まれるような異常な空の魅力にとり憑かれたことは、今までデ・キリコの作品を前にしてなかったことである。ブリヂストンの《吟遊詩人》にしても、それほど背景の空は気にならなかった。しかし、今回の展覧によって緑色の空をあらためて意識して、展観後さまざまな図録に目を通

してみると、確かにデ・キリコの形而上的絵画の少なくとも舞台を室外に設けた油彩

画については、いつの時代もことごとくに緑色の空があることに気づく。だが、1917年に最初に制作された《不安を与えるミューズたち》とすでに本稿に掲出した1960年頃制作のそれとを比較してみればいい。

|

《不安を与えるミューズたち》

1917年頃 油彩、キャンヴァス

97×65? |

|

図版だけでの比較では正確なことは言えないし、私自身1917年の作品を目にしたわけではない。けれども、その他の10年代の作品の複数の資料を見渡しての共通

の感覚として把握できることは、明らかに初期の作品に比べて「新形而上絵画」の時代の作品は、絵具の質感が異なっているということである。経年変化の差ということを配慮したとしても、明らかに当初よりの顔料の質的な違い、およびそれに伴う筆触、マチエールの差異を認めることができるように思うのだ。初期の頃は、後年と比べて顔料が粗く、その分筆触がはっきりと眼に留まるが、後年のものは非常に潤滑性があり、筆触も滑らかである。そしてなにより、絵具の輝度を増している。それら全体の結果

として、「新形而上絵画」の時代の緑色の空は、隣接する他色との階調も豊かになり、圧倒的な「透明な深み」を強化させているのである。そして、この質的な変容こそ、まさしく40〜50年代の古典的絵画の模倣によって培った(特にエマルジョンの)研究の成果

に違いないだろう。

それによって獲得したデ・キリコの深遠なる緑色の空、さあ、この色をどう表現したら良いものかと、私はいろいろと色見本帖を捲ってみたが、もっとも近いと感じたのは、ボトル・グリーンである。そう、ハイネケンのビール瓶に使われているあの色、グレン・フィディックの三角柱ボトルに使われているあの色、(特にイタリア産の)赤ワインのボトルにしばしば使われているあの色、しかもあれらの麗しき液体をたたえたボトルたちに背後から黄色い電光が浴びせられた時に発見するグリーンとイエローのとろけ合うこのうえない幻惑の色彩

である。

思えば、デ・キリコの形而上的宇宙とは、あれらグリーン・ボトルの底に潜む陶酔の世界と言えるのかもしれない。いかなる形象の謎がどのように解かれたとしても、あのグリーン・ボトルが誘う幻惑の世界の魅力だけは、その謎を解くことはできないのである。そしてただ、そこに陶酔するほかない。しかしそれは、絵画と正しく向き合う瞬間だろう。

「デ・キリコ展 ――終わりなき記憶の旅」

[東京展]2000年11月11日〜2001年1月14日/Bunkamuraザ・ミュージアム

[石川展]2001年6月1日〜6月24日/石川県立美術館

[大分展]2001年6月30日〜7月29日/大分市美術館

[京都展]2001年9月1日〜10月2日/美術館「えき」KYOTO

|

このページの先頭へ

|